CUBA FACE A L’IMPÉRIALISME - UNE SEULE SOLUTION : LE SOCIALISME

Par Rémy Herrera

Chercheur au CNRS (UMR 8174, CES, Université de Paris 1)

Face aux destructions causées par le capitalisme, la nécessité de l’alternative socialiste

L’histoire de Cuba pré-révolutionnaire est celle de la colonisation et de l’esclavage, puis de l’occupation militaire et de la soumission à l’impérialisme. Elle s’ouvre avec l’arrivée des conquistadores espagnols en 1492 et commence par un immense chaos, choc démographique d’une violence inouïe. Cuba était peuplée de sociétés amérindiennes. La plus importante était celle des Arawaks (Tainos), société divisée en classes, avec un système de caciquats, mais sans propriété privée ni État. Au total, peut-être un peu moins de 100 000 personnes vivaient sur l’île en 1500. En 1530, les Amérindo-cubains n’étaient plus que 15 000 ; et seulement 1 000 à 2000 foyers en 1600. Les conquistadores s’approprièrent les terres, avec tout ce qui s’agrégeait à elles, au-dessous, or et cuivre, comme au-dessus –les « Indiens », assujettis par un régime de mise au travail forcé, l’encomienda, division du travail selon un critère de race, pour travailler dans les mines d’or et de cuivre. L’histoire moderne de l’insertion de l’île dans le système mondial capitaliste débute par la destruction et le pillage.

Les Espagnols créèrent à Cuba une organisation sociale nouvelle, encore féodale, mais déjà proto-capitaliste, et surtout totalement connectée aux marchés du système mondial. Les choses allaient être très différentes dans les colonies anglaises d’Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, où les classes dominantes se sont imposées au sein d’un mode de production capitaliste d’emblée prédominant, avec un État subordonné dès l’origine à la bourgeoisie coloniale.

À Cuba, c’est une oligarchie de grands propriétaires qui s’est formée, très tôt, accaparant les richesses foncières et minières, mais aussi le pouvoir politique local. Ce système social colonial se distinguait du féodalisme européen par sa production orientée vers l’approvisionnement du centre du système mondial (l’Europe occidentale, via l’Espagne) et reposant sur l’encomienda. Cela n’empêcha pas le métissage, ferment de la cubanité. D’immenses latifundios se formèrent pour l’élevage extensif de bétail et l’exportation du cuir.

L’esclavage est institué à Cuba dès la conquista,

mais son essor est lié à la production et à l’exportation

de sucre, c’est-à-dire à la montée en puissance des

grands propriétaires fonciers sucriers et à leur stratégie

de connexion au marché mondial. Cette stratégie se matérialisa

par l’insertion de la colonie, en position dominée mais dynamique,

dans le système mondial capitaliste, grâce à une alliance

passée entre classes dominantes créoles et sus-dominantes du centre,

espagnoles, et surtout anglo-américaines. Ce qu' il faut donc saisir,

c’est l’importance pour l’île de cette spécialisation

sucrière, qui intervint entre 1750 et 1850, et qui allait faire de Cuba,

dès le milieu du XIXe siècle, le plus gros producteur et

exportateur de sucre au monde.

La base de cet essor reposait sur l’esclavage,

étendu sur une échelle si large qu' il déforma toute

la structure sociale. L’esclavage de plantations fut un élément

constitutif du capitalisme dans sa phase d’accumulation primitive, de

transfert du surplus de la périphérie vers le centre. Produit

par des esclaves, le sucre cubain était exporté au XIXe siècle

jusqu' en Russie…

Si Cuba a été spécialisée dans la mono-exportation

de sucre par ces classes dominantes, c’est que des conditions endogènes

y existaient : conditions techniques, topographiques et climatiques ;

conditions socio-économiques aussi, comme la transformation de propriétaires

en sucriers, la dissolution de vieux rapports de production, la libération

de forces productives. Mais également parce que des chocs exogènes

imposèrent cette spécialisation.

Premier choc : l’occupation

militaire de La Havane par les Anglais, en 1762, brisa le monopole commercial

mercantiliste espagnol et provoqua un changement d’échelle du système

esclavagiste cubain.

Deuxième choc : la révolution en Haïti

(1791-1804), qui élimina le grand concurrent sucrier.

Troisième

choc exogène : la connexion de Cuba, dès 1776, au marché

des États-Unis, proche, vaste, en plein essor. L’indépendance

des États-Unis les coupa des marchés coloniaux anglais des Caraïbes

et c’est Cuba, colonie espagnole, qui bascula dans la dépendance

économique des États-Unis, ou plutôt de leurs industriels,

négociants, fermiers, armateurs, banquiers… et négriers.

L’île devint leur premier débouché extérieur.

Les États-Unis achetaient du sucre (brut) à Cuba pour le raffiner

et le vendre sur leur côte Est ; et lui fournissaient en échange

des moyens de production pour le produire : des esclaves. Vers 1850, près

de la moitié de la population cubaine était esclave. La croissance

économique insulaire n’avait pas grand-chose à voir avec

un développement, si ce n’est celui de l’esclavage. En 1820,

un tiers des exportations cubaines partaient vers les États-Unis ;

en 1850, les deux tiers ; en 1875, 85% ; en 1895, 90%. Cuba était,

en 1895, le deuxième marché international des États-Unis.

Les racines lointaines, profondes, de la révolution sont donc à rechercher aussi dans les résistances esclaves : fuites de cimarrones rebelles vers les palenques (villages fortifiés dans les régions reculées de l’île) et révoltes, qui se multiplient au XIXe siècle, et entraînent un durcissement des conditions de vie imposées aux esclaves. Face à ces résistances, les sucriers déportèrent encore plus d’esclaves, clandestinement quand la traite fut abolie. Ils essayèrent même d’imiter une innovation qui avait fait la fortune des planteurs cotonniers états-uniens : l’élevage d’esclaves par couplage de reproductrices et d’étalons. Mais cela ne réussit pas aussi bien qu' aux États-Unis…

Des péons espagnols, pauvres, arrivaient, nombreux. Mais les capitalistes avaient besoin de beaucoup de bras. Ils déplacèrent alors tous ceux qu' ils trouvèrent à acheter : des Indiens mayas du Yucatan que l’armée mexicaine avait fait prisonniers et céda aux trafiquants d’hommes des sucriers ; des « Turcs », comme on disait à l’époque, en fait des Égyptiens et des Syriens, vers 1860 ; puis, en masse, des Chinois, 150 000 entre 1847 et 1874, coolies venus de Macao et de Canton, sous contrat de salariat forcé, déportés par les anciens négriers, après la guerre de l’Opium. Ils trimèrent tous dans les cannaies, avec les esclaves.

Ce qui s’est érigé de grand et de beau à Cuba l’a été par le sang et la sueur de son peuple. Peuple métissé, d’origine amérindienne, espagnole, africaine, asiatique, arabe même ; peuple qui s’est peu à peu constitué en nation, dans la résistance à l’exploitation capitaliste, dans les guerres de libération nationale : guerre de dix ans (1868-78), puis guerre des patriotes cubains contre l’Espagne (1895-98), dans laquelle les États-Unis allaient intervenir pour confisquer l’indépendance de Cuba. Depuis 1800, les présidents états-uniens considéraient l’annexion de l’île comme « dans la nature des choses » –selon une loi d’« attraction gravitationnelle »–, ce qui traduisait, dans l’expansion territoriale même des États-Unis, l’importance géostratégique de Cuba.

L’île donne sur l’embouchure du Mississipi, axe tournant de la conquête de l’Ouest, mais aussi, à partir du début du XXe siècle, sur le canal interocéanique de Panamá. Les États-Unis occupèrent Cuba en 1898. Ils s’emparèrent de Guantánamo, qu' ils refusent toujours de restituer à Cuba, et dont on sait l’usage qu' ils font aujourd’hui. Par l’amendement Platt, ils s’autorisaient à intervenir militairement dans l’île quand ils estimaient leurs intérêts menacés. À l’époque, comme aujourd’hui, le capitalisme était dominé par la grande finance, i.e. les propriétaires du capital qui avaient opéré la fusion entre banque et industrie. L’impérialisme était né, conquista des temps modernes. C’est cette finance qui allait partir à l’assaut de Cuba.

Avant 1959, la grande finance états-unienne –le gourpe J.P. Morgan de 1914 à 1929-33, les groupes Rockefeller de 1933 à 1958 (l’un structuré autour de la National City Bank, l’autre autour de la Standard Oil et de la Chase Manhattan Bank)– contrôle à Cuba tout ce qui crée du profit : production sucrière (Cuba, premier exportateur de sucre brut au monde, importait en 1930 du sucre raffiné des Etats-Unis !), mines (nickel notamment), énergie, chemins de fer, transports urbains, téléphone, tabac, fruits tropicaux, consommation (Coca Cola, Propter&Gamble, Goodyear sont là), banque (jusqu' à la Banque centrale), terre...

Cuba était une propriété des États-Unis. Désormais, les travailleurs étaient des salariés, formant au sens strict du terme un prolétariat sucrier, employé les trois mois de zafra (récolte), réduits à la misère le reste du temps, fixés sur des terres qu' ils travaillaient, mais ne possédaient pas, sans emploi alternatif. L’essor sucrier amena de nouveaux déplacements de main d’œuvre, par dizaines de milliers (Haïtiens et Jamaïcains), reproduisant la division capitaliste du travail selon un critère de nationalité cette fois ; en même temps que le développement du sous-développement, le chômage, la désindustrialisation, dans une économie hyper-spécialisée, mono-exportatrice, vulnérable aux fluctuations de cours et totalement dépendante.

En 1955, les terres des Rockefeller couvraient sur l’île

plus de 1,25 million d’hectares…

Quelques chiffres donneront un aperçu des dysfonctionnements de la société

cubaine dans les années 50 : 42% de la population rurale étaient

analphabètes ; le niveau de scolarité moyen était

de 2 années d’enseignement primaire ; 600 000 enfants

étaient non scolarisés et 10 000 enseignants sans emploi ;

les taux de mortalité infantile et maternelle étaient à

peine inférieurs à 60‰ et 120‰ ; 31 % des

ouvriers agricoles étaient (ou avaient été) atteints du

paludisme, 14% de tuberculose, 13% de la typhoïde ; la gastro-entérite

tuait 42 habitants sur 100 000 ; il n’y avait qu' un médecin

pour 1 067 habitants, deux sur trois exerçant à La Havane ;

les tarifs de consultation étaient de 10 à 15 pesos (plus de 50%

des salariés urbains gagnant moins de 75 pesos par mois) ; un dentiste

pour 3 510 habitants ; une distribution où les 50% les plus

pauvres de la population recevaient 10% du revenu et les 5% les plus riches

27% ; 74 % des logements étaient en mauvais état en

zone rurale et 47% dans les villes ; 50% des logements étaient sans

eau potable, 45% sans électricité. L’irrationalité

de l’allocation des ressources était totale : l’ajustement

forcé de la production de sucre aux fluctuations de la demande mondiale

exigeait la mise en réserve de terres laissées en friche ;

tandis que 600 000 Cubains, sur six millions au total, restaient au chômage

en dehors de la zafra. Cuba ne consommait pas ce qu' elle produisait, ni

ne produisait ce qu' elle consommait. L’échec du capitalisme

était consommé. La raison appelait une rupture radicale, autant

que l’esprit de liberté et de justice.

La Révolution triompha le 1er janvier 1959. Le processus de transformation sociale n’allait pas, à Cuba, s’essouffler, mais au contraire trouver la force de se radicaliser, pour poursuivre sa logique jusqu' au socialisme. La mobilisation du peuple en armes, sa détermination face à l’agressivité des États-Unis et au sabotage de la bourgeoisie à l’intérieur, permirent d’assurer la suivie et la continuité de la Révolution, de consolider son contenu jusqu' à pouvoir rompre avec le capitalisme, et de poser les bases de l’organisation de la résistance à l’impérialisme. Bien que réalisée en un temps historique extrêmement bref (1959-60), la transition au socialisme s’est opérée par étapes. Grâce aux nationalisations et au renforcement du rôle de l’État, les conditions du passage au socialisme étaient posées avant sa « proclamation » officielle, en avril 1961. Des formes de propriété capitalistes allaient néanmoins coexister des mois durant, dans une configuration complexe, avec celles de l’économie socialiste émergente.

Les premières mesures adoptées en 1959 par la Révolution lui conférèrent un caractère marqué de libération nationale et de justice sociale : éradication du travail des enfants, des mafias, de la corruption, de la spéculation commerciale ; récupération des biens mal acquis ; réduction des loyers, des tarifs de l’électricité et du téléphone, des prix des médicaments et des livres ; généralisation de la santé et de l’éducation publiques ; retraites ; loi de réforme urbaine et réquisition de logements ; construction d’infrastructures…

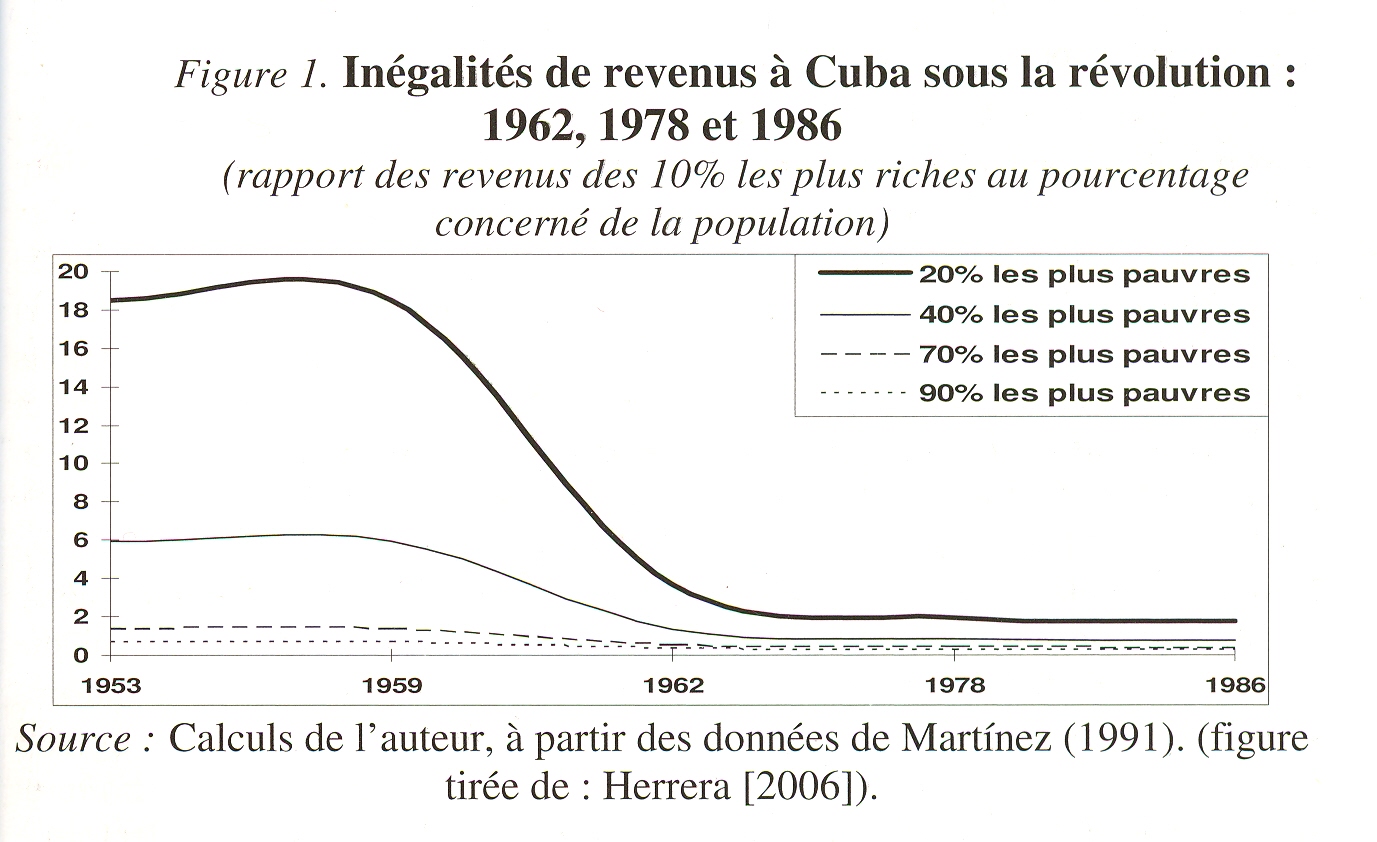

Après quatre siècles de colonialisme espagnol et six décennies de néo-colonialisme états-unien, pour la première fois la politique économique était placée au service des intérêts de la nation. Les efforts du gouvernement se concentrèrent sur la création d’emplois, avec la promotion de grands travaux publics destinés à lutter contre le chômage. Simultanément, le pouvoir d’achat des travailleurs fut augmenté. L’effet de ces mesures, prises en faveur du peuple, fut la rapide réduction des inégalités. Le coefficient d’inégalités de Gini, de 0,55 en 1953, chuta à 0,35 en 1962. À cette date, les 40% les plus pauvres de la population avaient presque triplé leur part dans le revenu national par rapport à ce qu' elle était une décennie plus tôt (6% en 1953, 17% en 1962), tandis que celle des 10% les plus riches s’était réduite de 40% (de 39% à 23%). Quelques mois suffirent à Cuba pour devenir le pays le plus égalitaire de l’« hémisphère occidental » –États-Unis et Canada compris.

La mesure la plus décisive

de la Révolution fut la réforme agraire. Promulguée en

mai 1959, la première loi de réforme agraire se distinguait par

le fait d’avoir évité les difficultés du regroupement

des terres consécutif à leur division. La taille maxéimale autorisée

des propriétés était fixée à 400

hectares, les domaines plus étendus étant expropriés. Lorsque

la terre était déjà mise en culture sous contrat de fermage

ou de métayage, elle fut distribuée à ceux qui la travaillaient

(en parcelles de 67 hectares). Là où les domaines étaient

exploités comme des entités uniques, celles-ci furent préservées,

pour se transformer en coopératives ou en fermes d’État

(granjas del pueblo). Si elle tolérait la propriété de

taille moyenne, la loi s’attaquait par contre aux latifundios, donc à

ceux de la grande finance yankee.

C’est à partir de la réforme

agraire, qui prit un tour anti-impérialiste et populaire, que l’impérialisme

allait user de toutes les formes de rétorsion pour tenter d’étrangler

la Révolution : de la suspension à la suppression du quota

sucrier ; du blocus partiel, puis total contre l’île, à

toute la gamme d’actions de terrorisme d’État : attentats

(Coubre, 1960), invasion militaire (Playa Girón, 1961), menace nucléaire

(crise des fusées, 1962)…

Dès lors, cette agressivité des États-Unis n’allait cesser de contraindre, à l’extrême, les possibilités de croissance de l’économie. Mais elle alimenta aussi à Cuba, en retour, un esprit extraordinaire de résistance et d’endurance. Les Cubains surent répliquer et rendre les coups. Une première vague de nationalisations toucha les raffineries de pétrole et les grandes firmes des États-Unis : sucreries, monopoles de l’électricité et du téléphone (août 1960), puis banques (septembre). L’irresponsabilité et l’hostilité de la bourgeoisie locale conduisirent à la seconde vague de nationalisations (octobre), concernant près de 400 entreprises, les banques privées restantes et les autres firmes états-uniennes. Le blocus menaçait l’approvisionnement en combustibles, dont tout dépendait. Il exigeait une diversification des marchés extérieurs.

Le rapprochement de l’URSS s’explique en partie par la violence même du conflit qui opposa dès l’origine les États-Unis à la révolution. L’aide des pays socialistes, en pétrole, mais aussi en crédits –sans même aborder la question cruciale de la défense– fut, à l’époque, décisive dans la consolidation de l’œuvre de la Révolution. La seconde loi de réforme agraire (octobre 1963) établit le contrôle de l’État sur les terres de grande taille et supprima les rentes payées par quelque 100 000 paysans. Issus de la réforme agraire, et sachant ce qu' ils lui devaient, ces petits paysans indépendants allaient constituer un solide soutien de la Révolution.

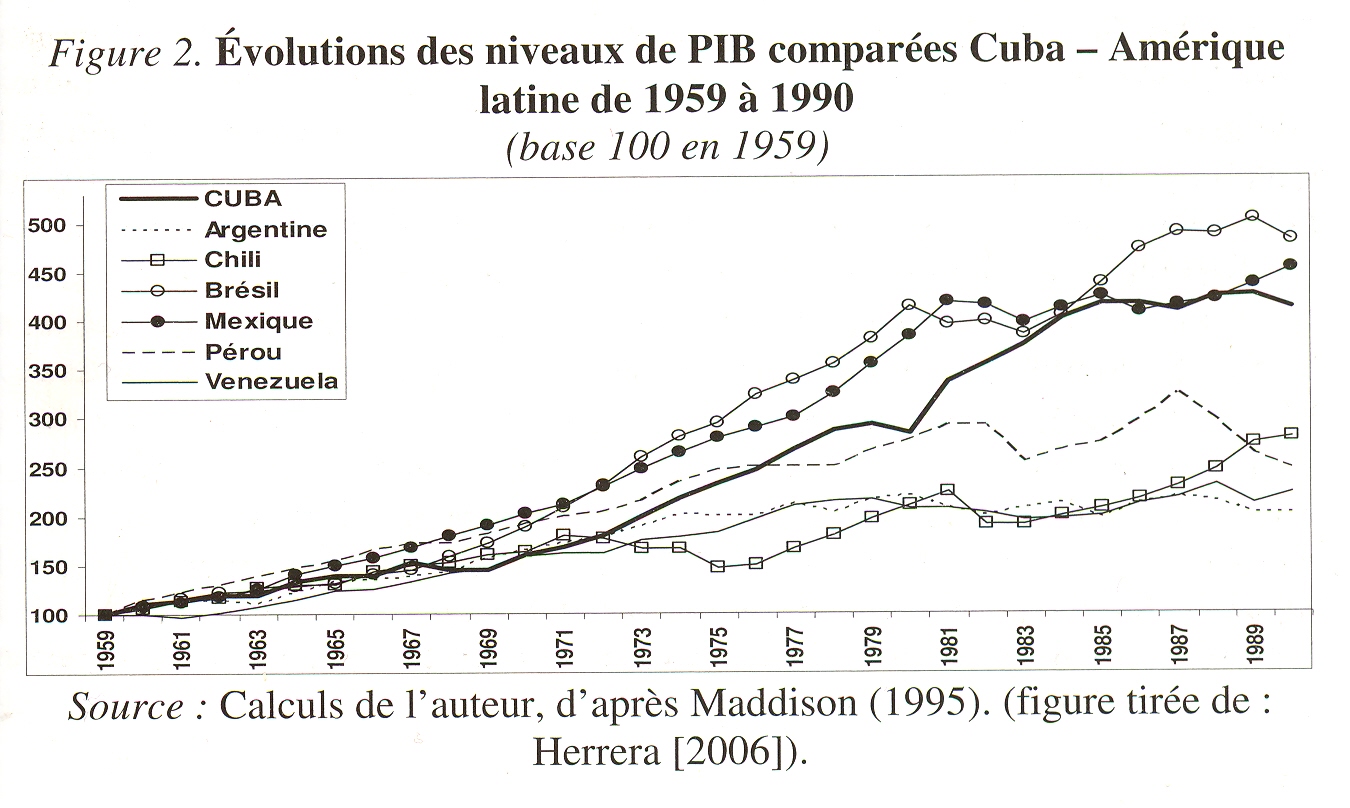

Les avancées permises par le socialisme, malgré les contraintes du système mondial capitaliste

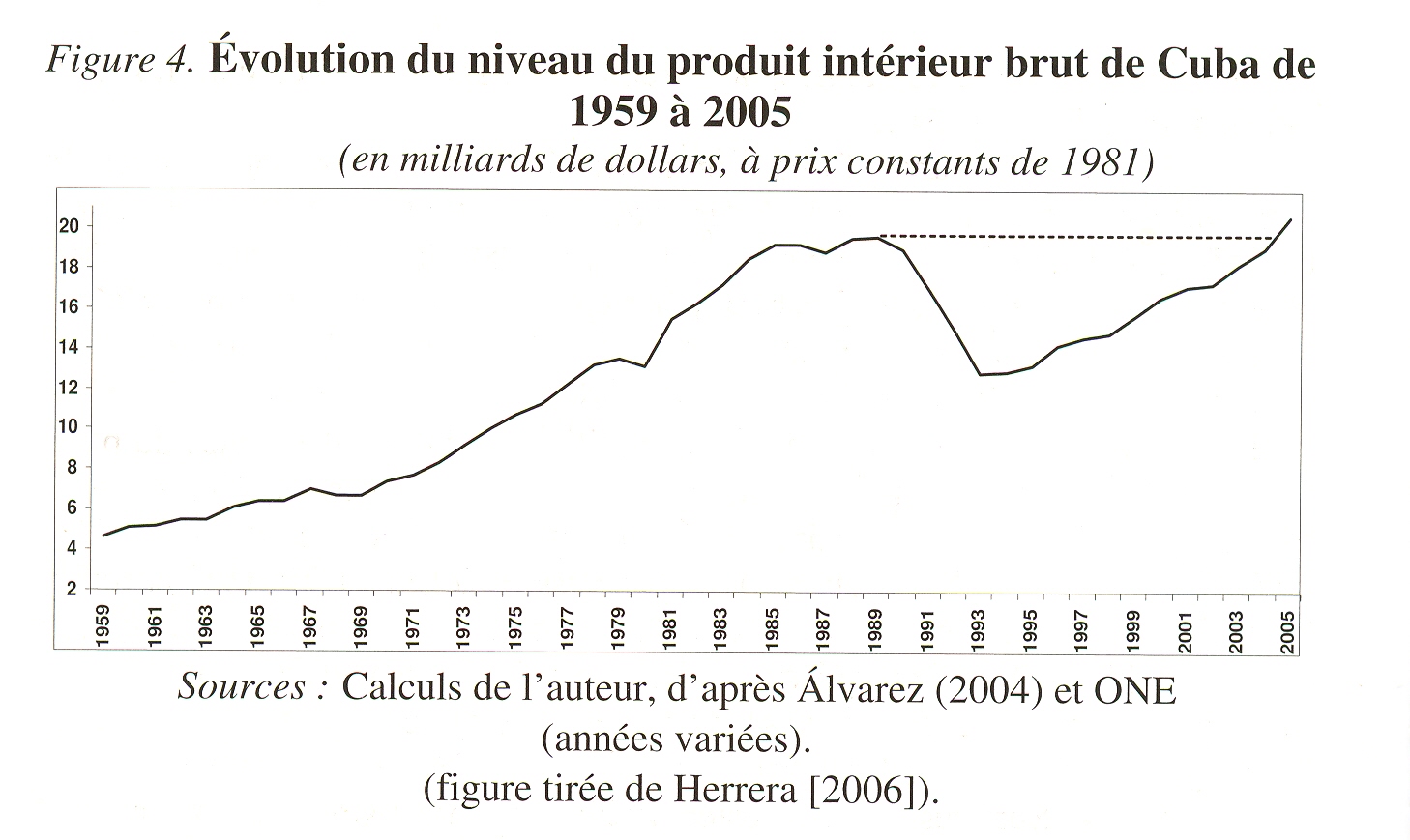

D’un strict point de vue économique, les performances de croissance réalisées par Cuba entre 1959-60 et 1989-90 sont, en termes relatifs, loin d’être mauvaises –et ce, en dépit des difficultés rencontrées et des fortes contraintes extérieures exercées sur la Révolution, dont le blocus n’est pas la moindre. Sur la période 1959-89, l’économie cubaine a en effet enregistré un taux moyen de croissance annuelle de son PIB de près de 5%. Mesurée selon le produit social final (valeur agrégée brute générée, moins la consommation) et le produit social global (productions brutes des entreprises), la croissance économique a été respectivement de 4,8% et 4,4%. Pour la même période, le taux de croissance du PIB per capita a été légèrement supérieur à 3 % en moyenne annuelle. Aussi Cuba supporte-t-elle la comparaison avec les autres pays d’Amérique latine. L’indice du PIB cubain en 1989 n’est franchement inférieur qu' à celui du Brésil, et se situe presque au même niveau que celui du Mexique, lequel ne le dépasse qu' en 1990, de peu. En ravanche, il restait à cette date très nettement supérieur aux indices de PIB atteints par l’Argentine, le Chili, le Pérou et le Venezuela pré révolutionnaire.

Le trait majeur de l’économie

cubaine sur ces trois décennies est demeuré sa dépendance

vis-à-vis de l’extérieur. L’influence des facteurs

externes fut importante, parfois déterminante dans l’accélération

(adhésion au CAEM) ou le ralentissement (blocus) des stratégies

mises en œuvre par le gouvernement révolutionnaire. En dépit

des avantages qu' elle offrit à Cuba, incontestablement nombreux,

l’intensification des liens avec les pays socialistes toucha certaines

limites, qui étaient celles du CAEM lui-même. L’intégration

proposée ne permit jamais de déconnexion complète par rapport

aux mécanismes de rappel du système mondial capitaliste, ni à

Cuba de se dégager de sa spécialisation héritée

du capitalisme. Si plus de 80% du commerce extérieur de l’île

s’effectuaient avec le CAEM, le recours aux pays capitalistes pour importer

certaines technologies non fabriquées par l’URSS ou ses alliés

restait nécessaire et exposait au risque de blocage de certains segments

de son appareil productif. Cuba dut également écouler une partie

de sa production sur le marché « libre » du sucre,

où elle mena certes une « guérilla économique »

contre les oligarchies sucrières latino-américaines, mais toujours

sur le terrain (marché) et avec les armes (prix) de ses adversaires.

Cuba dut s’endetter auprès des banques des pays capitalistes. Jamais

son développement ne fut autonome au sein du système mondial capitaliste.

Malgré ces contraintes, et certaines insuffisances, les stratégies

de la révolution permirent d’ouvrir d’amples espaces à

l’économie nationale pour la réalisation d’avancées

tout à fait considérables. Le fait que Cuba soit restée

le premier exportateur mondial de sucre jusqu' en 1989 ne nous fait pas

oublier que son agriculture a enregistré, grâce à la Révolution,

des transformations positives : l’élimination de la propriété

foncière latifundiaire, inégalitaire et inefficace ; une utilisation

des terres plus équilibrée et complète ; l’essor

des infrastructures rurales ; la mécanisation des cultures et des récoltes

; l’usage d’engrais ; l’incorporation d’innovations

technologiques grâce à un système de recherche scientifique

patiemment construit ; la gestion rationnelle –quoique imparfaite–

des ressources naturelles et de leur distribution ; une qualification de la

force de travail ; l’humanisation des conditions de travail et l’amélioration

des conditions de vie des paysans… De nouvelles branches, insignifiantes

avant 1959, ont été soutenues (aviculture, élevage porcin,

culture d’agrumes, pêche...).

Mais ce sont les progrès de l’industrie qui, jusqu' en 1989, ont été les plus considérables. Des raffineries ultra-modernes ont été construites pour transformer le sucre sur place ; transport de la canne et manutention du sucre furent mécanisés. De 1959 à 1989, le secteur sucrier a enregistré une croissance de sa production de plus d’un tiers par rapport à la période 1940-58 (6,6 millions de tonnes contre 4,6 en moyenne). L’intégration agro-industrielle fut favorisée, par la fabrication d’équipements et de matériels agricoles et la maîtrise partielle de l’approvisionnement en engrais et pesticides, vaccins et médicaments vétérinaires, intrants industriels et énergétiques, produits alimentaires... Condition de l’industrialisation, la base énergétique a été élargie à tout le pays et intégrée. L’ensemble des infrastructures bénéficia d’investissements publics de grande ampleur. L’industrie du nickel vit ses capacités étendues et modernisées, grâce à l’aide des pays du bloc soviétique. En 1989, des segments d’une gamme relativement large d’industries avaient été implantés : sidérurgie, biens d’équipement, machines et pièces de rechange, biens de consommation... Cet essor de la base industrielle du pays contribua à réduire en partie la dépendance vis-à-vis des approvisionnements étrangers.

L’une des réussites les plus éclatantes de la politique

industrielle de la révolution fut la constitution d’un complexe

pharmaceutique et biotechnologique de qualité. En 1990, plus de 200 produits

pharmaceutiques et biotechnologiques cubains étaient commercialisés

dans le monde. La maturité acquise par ce secteur dans les années

80 assura un contrôle (presque) complet de l’intégration

science-production-services –recherche fondamentale, production de moyens

de production, organisation du travail, marketing– pour nombre de biens

industriels issus de découvertes scientifiques locales. À partir

des années 80, des progrès furent réalisés dans

le secteur de l’électronique. Le 3e plan (1986-90) soutenait l’essor

de la production de semi-conducteurs, éléments de micro-ordinateurs,

génie logiciel (programmes d’application pour la planification,

la gestion d’infrastructures, la formation, la santé...), équipements

médicaux, télécommunications, automatisation industrielle,

moteurs et batteries, climatiseurs, réfrigérateurs, téléviseurs,

composants pour l’industrie électronique…

Ce bilan favorable ne saurait masquer les insuffisances et déficiences

qui persistaient dans l’économie cubaine à la fin de la

décennie 80. Dans l’agriculture, malgré des progrès

observés pour certaines productions (riz, pommes de terre et tubercules,

légumes), la production resta insuffisante pour satisfaire la demande

domestique. La croissance agricole se caractérisait par un usage extensif,

plutôt qu' intensif, des ressources. Les rendements agricoles avaient

donc tendance à progresser moins rapidement que les investissements.

L’industrialisation du pays demeura très incomplète, les

faiblesses se situant dans : la dynamique atone des exportations industrielles,

du retard pris par l’industrie chimique, les défaillances dans

la réalisation des investissements, la sous-utilisation des capacités

d’usines de grande taille, les intensités énergétiques

excessives de certains secteurs, l’incomplétude de l’intégration

inter-entreprises, de la qualité trop souvent insuffisante des produits,

les pesanteurs bureaucratiques...

Reconnaître ces faiblesses est un constat historique ; mais tenir les

relations de l’île avec l’URSS pour la continuation, sous

couvert de socialisme, d’un « pacte néo-colonial »

et de la position d’exploitée typique de son histoire pré

révolutionnaire relève d’un jugement purement idéologique.

Les rapports que Cuba entretint avec l’URSS n’ont pas eu grand-chose

à voir avec ceux qui l’attachèrent six décennies

aux États-Unis. Car les Soviétiques ne possédaient aucun

moyen de production, ni n’étaient propriétaires de la moindre

parcelle de terre sur l’île. Même s’il ne parvint jamais

à s’auto-centrer, le développement de l’île,

en tant que progrès socio-économique destiné à satisfaire

les besoins du peuple et à améliorer ses conditions de vie et

de travail, et non pas comme croissance des profits vers le Nord, ne commença

qu' avec la mise en œuvre du projet socialiste. L’aide soviétique,

massive en matière financière et technique, et décisive

au plan militaire, ne saurait faire oublier que le socialisme ne fut pas importé

ni imposé à Cuba. Il est le produit d’un processus interne

de radicalisation de la lutte des classes et de convergence des forces progressistes

vers la nécessité de l’émancipation nationale et

sociale.

L’île n’était pas un pays « développé » en 1989. La rupture avec le néo-colonialisme se situa toujours dans les limites des structures rigidifiées qu' il lui léguait –la spécialisation sucrière– et sous les pressions que continuait de faire peser le système mondial capitaliste –blocus et marchés internationaux. Mais les transformations opérées par la Révolution ont été radicales. La coopération avec l’Union soviétique sécurisa des échanges avantageux, garantit l’approvisionnement en pétrole, inversa le sens des transferts de surplus, stoppa la désindustrialisation caractéristique de l’histoire prérévolutionnaire du pays. C’est la propriété nationale des moyens de production qui commanda l’accumulation, maîtrisa l’importation, dirigea la répartition, soutint l’industrialisation –partielle, mais adaptée aux conditions d’un petit pays aux faibles ressources naturelles–, rendit possible la déformation des avantages comparatifs vers des exportations plus complexes et à forte valeur ajoutée (biotechnologies, machines, électronique).

Car si l’on peut reprocher certains excès de l’option sucrière ou les insuffisances réelles de la diversification, il paraît difficile de nier que, 30 ans durant, l’économie a été placée au service de l’édification d’un système de sécurité sociale dont les performances sont reconnues internationalement, et d’une redistribution du revenu permettant la réduction des inégalités et l’homogénéisation d’une société débarrassée de ses maux du passé. Bien que l’on associe souvent socialisme et pénurie, les données de la FAO pour 1990 montrent que Cuba était en tête du continent latino-américain même pour la disponibilité quotidienne en calories per capita, tandis que celles du PNUD la classent quatrième sur 30. Les bases des succès en matière de recherche scientifique furent posées dès les années 60, grâce à la campagne d’alphabétisation (qui réduisit l’illettrisme de 35 à 3% en un an), puis grâce à la consolidation du système éducatif universel, gratuit, égalitaire et sans discrimination. Aujourd’hui, les laboratoires cubains commercialisent une large gamme de vaccins conçus sur l’île –dont celui contre la méningite B, premier vaccin au monde efficace contre cette maladie, premier vaccin aussi découvert et produit dans un pays du Sud et administré au Nord. Des avancées ont été réalisées en matière d’interféron, de génétique médicale, de protocoles contre le cancer, de diagnostics, des traitements du cholestérol ou du SIDA (en cours d’examen clinique)…

Le choix de rester socialiste, malgré l’effondrement du bloc soviétique

L’effondrement du bloc soviétique plongea la société

cubaine dans une crise gravissime. Dans les années 90, la Révolution

choisit de maxéimiser les entrées de devises pour accroître les

capacités d’importation et garantir les besoins du peuple et les

conditions de la reprise. Le démantèlement du CAEM provoqua entre

1990 et 1993 –point bas de la crise– une chute des exportations

(-79%) et des importations (-73%). Les postes les plus touchés à

l’importation furent les matières premières et biens d’équipement

–l’État préservant les approvisionnements alimentaires.

Il s’ensuivit de très fortes baisses de l’investissement

et de la consommation, amplifiées par le durcissement du blocus états-unien

et l’alourdissement de la dette extérieure. La productivité

s’effondra et, finalement, le PIB, de -35 % en volume entre 1989

et 1993. après la relative abondance des années 1980, matériellement,

tout vint à manquer sur l’île. Le déficit budgétaire

se creusa sous l’effet de la détérioration des comptes des

entreprises publiques, mais surtout de la volonté politique de préserver

autant que faire se pouvait, malgré la raréfaction des ressources,

l’essence du modèle socialiste et la cohésion sociale, en

limitant la dégradation de l’emploi, des salaires nominaux, des

distributions alimentaires (libreta) et des programmes sociaux.

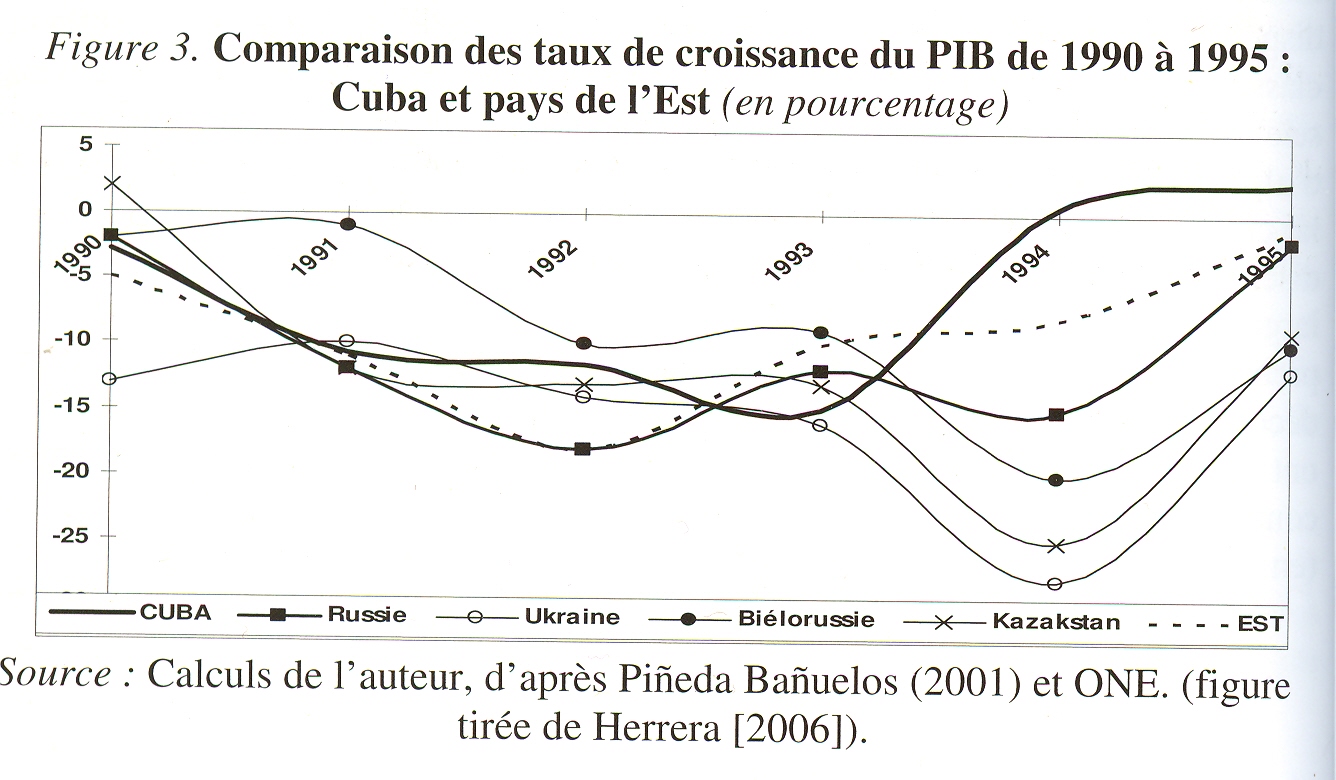

C’est dans ce contexte dégradé à l’extrême que le gouvernement engagea les réformes des années 1990. Cuba entrait en période spéciale en temps de paix. Face aux déséquilibres, la réponse à la crise consista, dans un premier temps (1990-93), à résister au choc extérieur en répartissant au maximum le coût de l’ajustement et de la restriction de l’offre ; dans un deuxième temps (1993-96), à réactiver les forces productives liées au secteur extérieur pour une réinsertion rapide et favorable dans l’économie mondiale ; et dans un troisième temps (1997-2000), à améliorer l’efficience pour desserrer la contrainte extérieure. Les mesures clés ont consisté à se doter de nouveaux moteurs de croissance pour relayer le secteur sucrier et générer des recettes en devises. Les entrées de capitaux associées au secteur touristique, aux investissements directs étrangers et à l’envoi de devises de l’extérieur permirent de renouer avec la croissance. Contrairement à ce qui se passait dans la plupart des pays est-européens, « en transition », le choix cubain de rester socialiste porta vite ses fruits : la récupération économique était effective à la fin de l’année 1994. Le tourisme, principale source de revenus externes, avec 40% des devises collectées en 2003, devint le secteur prioritaire de la stratégie de développement, et l’une des clés de son succès.

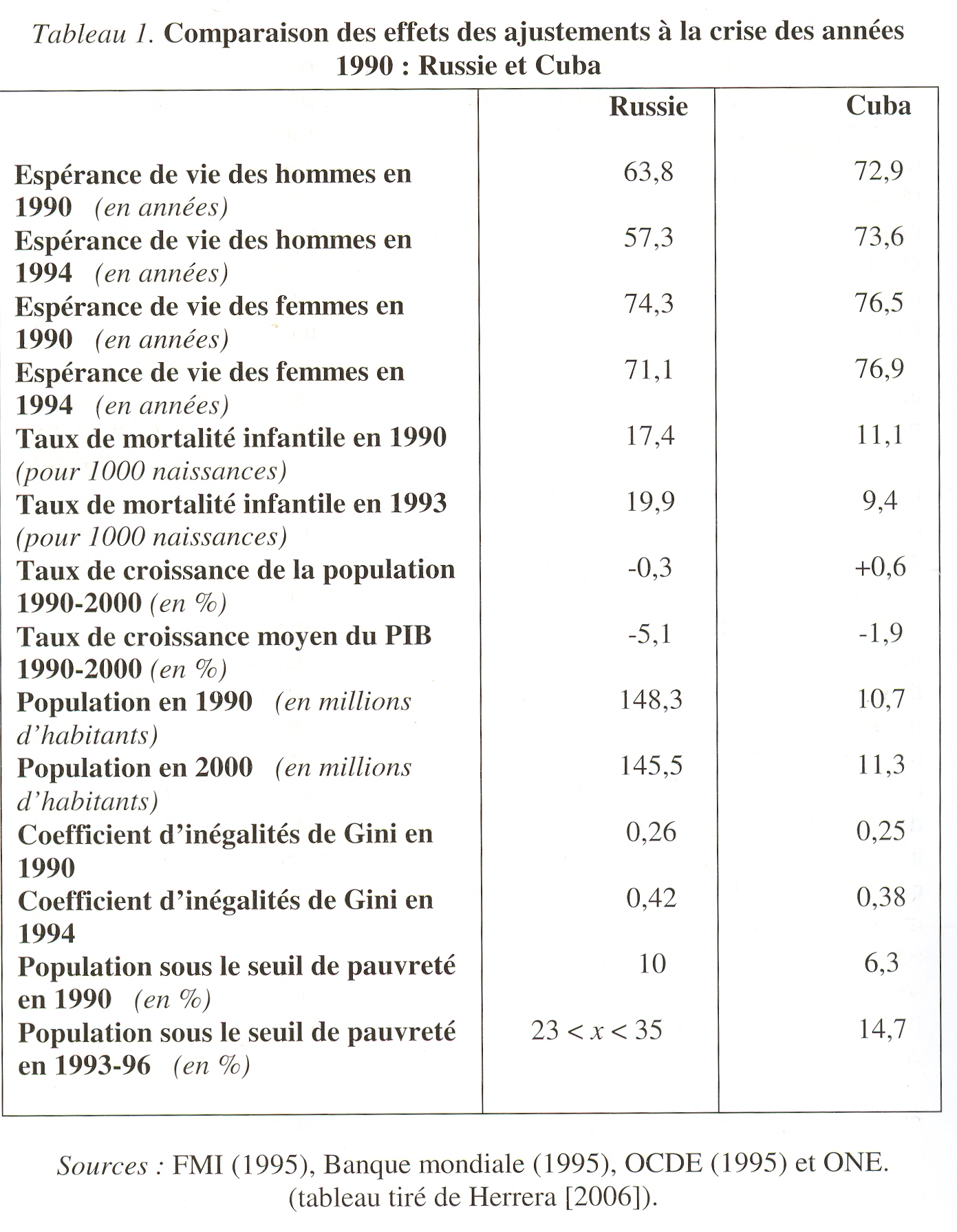

Contrairement aux « transitions » de l’ex-bloc soviétique, ces réformes ont été promues sans retour au capitalisme : il n’y a pas de marché financier à Cuba, pas d’accumulation de capital privé, pas de salariat privé ; ni même de privatisation, de fermeture d’école ou d’hôpital. Il ne fait pas de doute que la réaffirmation par Cuba de sa volonté de sauver son projet socialiste explique les différences abyssales entre les évolutions du début des années 90 de ses indicateurs sociaux et de ceux de la Russie –dont le PIB per capita n’a augmenté que sous le choc d’une baisse de la population, le passage au capitalisme ayant éliminé physiquement les plus pauvres.

Bien que l’égalitarisme et l’homogénéité

de la société cubaine ne soient pas sortis intacts de ces réformes

–qui ont conduit à dollariser l’économie entre 1993

et 2004–, la stratégie de recuperación mise en œuvre

a en partie atteint ses objectifs :

depuis 1994, l’économie

s’est redressée, et les niveaux de production de 1989 sont aujourd’hui

dépassés. Très choquée par la résurgence

d’inégalités, la société cubaine ne s’est

pourtant pas déchirée. Les piliers du système social, ébranlés,

sont toujours debout : éducation et santé gratuites, emploi

et retraite garantis, services sociaux (électricité, eau, téléphone,

transport, logement) et consommation (libreta) garantis à prix modiques

par l’État aux citoyens, recherche et internationalisme.

Au plus dur moment de la crise, Cuba continua d’investir dans la science et d’occuper la première place en Amérique latine et caribéenne pour la part du budget de recherche publique dans le PIB (devant le Costa Rica) et pour celle du nombre de chercheurs dans la population active (loin devant l’Argentine et le Chili). L’effectif des scientifiques employés à plein temps s’élevait au milieu de la décennie 1990 à 29 000 à Cuba, plus qu' au Mexique (19 500) et à peine moins qu' au Brésil (32 000) –pour respectivement 11, 92 et 163 millions d’habitants. Aujourd’hui, il y a plus de 220 unités de recherche scientifique et technique à Cuba ; 42 000 personnes y travaillent dans les secteurs publics en R&D ; le nombre de chercheurs atteint 1,8 pour 1 000 habitants, taux le plus haut d’Amérique latine. Cuba occupe à l’heure actuelle le premier rang mondial pour le nombre d’étudiants per capita (un pour 36,8 habitants) –plus de 350 000 inscrits dans l’enseignement supérieur en 2005.

Une étude des indicateurs sociaux fournis par les organisations internationales

révèle que Cuba conservait même son avance en 1994-95, au

plus fort de la crise de l’ après-URSS, par rapport aux pays d’Amérique

latine, pour les facteurs du développement humain : santé

(sécurité sociale, médecins, infirmiers, lits d’hôpitaux,

espérance de vie) ; éducation (taux de scolarité,

ratios élèves/enseignant, réussite aux examens et tests

internationaux, bourses) ; égalité (coefficient Gini, mobilité

sociale) ; protection de l’enfant (soins pré-natals, vaccins,

crèches, pas de travail des enfants) ; condition féminine

(indice de participation économique, politique et professionnelle, congés

maternité, droit à l’avortement) ; travail (chômage

bas, retraites garanties) ; sécurité (presque pas de mortalité

par homicide, peu de délinquance) ; peu de disparités villes-campagnes

(infrastructures rurales, pas de bidonvilles) ; culture (films, bibliothèques,

journaux et revues, sport) ;

environnement (reboisement, agriculture « bio »)…

L’OMS indique que, même dans les moments les plus difficiles de

la crise des années 90, le taux de mortalité pour carences nutritionnelles

est resté exceptionnellement bas à Cuba –16 fois moins qu' au

Mexique. En 1996, la FAO publia des indicateurs de « sous-alimentation »

inférieurs à Cuba de 2 fois à ceux du Costa Rica, de 3

fois à ceux du Chili.

L’explication de ces résultats tient au fait que Cuba est restée

socialiste. La maîtrise, relative mais réelle, du processus de

récupération (et de dollarisation) de l’économie,

Cuba la doit surtout au maintien de la planification, au rôle de l’État

socialiste comme garant du degré d’organisation indispensable pour

faire face à la crise et au blocus, en préservant le consensus

social, la consultation populaire et le gradualisme des réformes. Voilà

la raison –en plus de la résistance héroïque du peuple

cubain– pour laquelle l’ouverture au marché, dont les espaces

sont tolérés, n’a pas amené à Cuba, jusqu' à

présent, de retour au capitalisme.

Le tourisme a introduit un biais dans

l’accès aux devises. Mais l’État a su organiser les

transferts de recettes pour assurer la continuité des systèmes

sociaux. Les investissements directs étrangers ont été

encouragés, entraînant des flux autonomes de sorties de capitaux

et déstabilisant parfois les relations de travail. Mais l’État

a su protéger les droits du travail et le rôle des syndicats, en

limitant les écarts de revenus. Les envois de devises de l’extérieur

ont creusé les inégalités, mais l’État bloque

les possibilités d’accumulation de capital privé. Le travail

indépendant a été autorisé, mais l’État

n’a pas légalisé l’embauche de salariés, hors

de la famille détentrice des licences. Ont également été

ouverts des marchés agricoles sur lesquels les paysans privés

vendent leurs produits. Mais la plus grande part de la consommation continue

d’être fournie à prix réduits par la libreta et les

cantines ouvrières. Les ventes « libres » ont permis

à certains paysans de s’enrichir, mais ces liquidités ne

sont pas venues incrémenter de dynamiques de capital, ni contrôler

privativement une création de valeur par emploi de salariés.

Si

l’État a dû provisoirement admettre l’avancée

des mécanismes du marché, il semble être parvenu à

les soumettre aux intérêts du peuple. Il n’est donc pas possible

de parler, à l’heure actuelle, de transition au capitalisme à

Cuba.

Malgré les agressions états-uniennes contre Cuba, de nouvelles perspectives pour le projet socialiste en Amérique latine

Les bons résultats de Cuba en matière socio-économique

ne peuvent conduire à sous-estimer les effets terriblement négatifs

que continue de produire le blocus états-unien. Ce dernier, durci par

les lois Torricelli (1992) et Helms-Burton (1996), et à nouveau récemment

par le gouvernement Bush (mai 2004), aurait coûté –de source

cubaine– plus de 85 milliards de dollars de pertes directes depuis son

instauration en 1962. Cela ne donne pas le moindre scrupule aux transnationales

qui, après avoir refusé les indemnisations proposées par

la Révolution, lui réclament aujourd’hui des dommages et

intérêts auprès de la U.S. Federal Claims Settlement Commission :

390 millions de dollars par ITT, 254 par United Fruit, 213 par la Standard Oil,

149 par Texaco, 82 par Coca Cola, 43 par Colgate-Palmolive, 23 par la General

Motors, 22 par la Chase Manhattan, 19 par IBM, 18 par General Electric, 15 par

Goodyear…

Le blocus affecte négativement tous les secteurs de l’économie.

Il freine spécialement les moteurs de la récupération :

tourisme, investissements étrangers et envoi de devises, en plus des

exportations.

Les dommages causés à l’économie comprennent :

i) les manques à gagner dus aux obstacles à l’essor des

exportations de biens et services (ralentissement des flux de tourisme et de

transport aérien, non accès aux bourses de matières premières

pour le sucre et le nickel…) ;

ii) les pertes enregistrées

à la suite de la réorientation géographique des flux commerciaux

(surcoûts de fret, de stockage, à l’achat de marchandises…) ;

iii) l’impact des limitations imposées à la croissance de

la production de biens et services (restriction à l’accès

aux technologies, renchérissement des combustibles, manque de pièces

détachées, mise au rebut anticipée d’équipements,

restructuration forcée d’entreprises) ;

iv) les entraves d’ordre

monétaire et financière (complexité des renégociations

de la dette, obstacles à l’accès au dollar, impact défavorable

des variations de taux de change sur le commerce, pénalités liées

au risque-pays dans l’assurance, surcoût de financement dû

au veto des États-Unis à l’intégration au sein des

organisations financières internationales) ;

v) les effets

pervers des incitations à l’émigration (perte de ressources

humaines formées par le système éducatif) ; et vi)

les dommages sociaux affectant la population (santé, éducation,

alimentation).

Un aspect plutôt méconnu des relations cubano-états-uniennes est celui des agressions à caractère biologique organisées depuis le territoire des États-Unis et visant à infecter cultures, cheptels et populations de Cuba. Un exemple d’utilisation de tels moyens fut l’épidémie de dengue hémorragique qui toucha l’île en 1981. Au terme d’un scandale qui secoua l’opinion publique états-unienne, il a été prouvé que ce type de dengue, à l’époque inconnu, avait été élaboré en laboratoire en vue de sa propagation intentionnelle à Cuba. après vaccination des soldats de Guantánamo, les États-Unis interdirent à leurs firmes (et à plusieurs pays sous leur influence) de fournir pesticides et avions d’épandage destinés à enrayer la transmission de la maladie. L’épidémie tua 158 personnes à Cuba –surtout des enfants. D’autres opérations de ce genre ont été dévoilées, comme le cas de la tristeza (insecte) trouvée à l’aéroport de La Havane dans les bagages d’un citoyen états-unien en 1992. On peut bien sûr croire ces affaires montées de toutes pièces par les autorités cubaines. Mais cela paraît difficile lorsque les souches sont détectées pour la toute première fois à Cuba (bactérie Shiguella 1 de la dysentrie [1982]), en Amérique (conjonctivite hémorragique [1981], acaro steneotarsonemus [1997]) ou au monde (dengue hémorragique Nouvelle Guinée 1924 sérotype 2 ). Ça l’est plus encore lorsque des membres d’organisations anti-cubaines reconnaissent publiquement aux États-Unis avoir participé à de telles actions (virus modifié de la fièvre porcine [1979]).

Cependant, Cuba ne se contente pas de résister aux agressions états-uniennes. Elle a joué un rôle clé dans l’opposition au projet de Zone de Libre-Échange des Amériques (ALCA), qui ambitionnait d’étendre l’ALENA à tout l’« hémisphère occidental », en établissant entre les pays d’Amérique une zone de libre-échange impliquant la levée des restrictions à la circulation des marchandises et des capitaux. Sponsorisée par G.W. Bush, l’ALCA est une pièce maîtresse de la stratégie de réorganisation de la domination des États-Unis, destinée à conserver la première place face au reste de la triade (l’Europe et le Japon) et à des rivaux en puissance (Chine), mais aussi à empêcher la résurgence de relations entre pays du Sud plus respectueuses de leurs intérêts (avec le Mercosur, par exemple). Grâce à la mobilisation des peuples latino-américains –et à Cuba–, il ne reste plus aujourd’hui de l’ALCA que des bribes : les Traités de Libre-Échange, contre lesquels la lutte continue sur tout le continent.

Les relations extérieures de Cuba ont été fortement dynamisées, ces dernières années, par les avancées de la révolution bolivarienne. La participation de Cuba aux côtés du Venezuela dans l’initiative d’Alternative Bolivarienne pour les Amériques (ALBA) relève d’une stratégie de régionalisation susceptible de renforcer l’autonomie de l’Amérique latine et caribéenne et de contribuer à la construction d’un monde multipolaire. L’ALBA a été signée en décembre 2004, à La Havane, par les présidents Hugo Chavez et Fidel Castro. Un Plan stratégique prévoit la fourniture par Cuba de services médicaux, ainsi que la formation de plusieurs dizaines de milliers de médecins et spécialistes en technologies de la santé au Venezuela et, par ce dernier, la réactivation de raffineries de pétrole à Cuba et l’accélération des transferts de technologie entre les deux compagnies pétrolières. Selon ce traité, la coopération entre le Venezuela et Cuba s’étend au co-financement d’infrastructures, à l’industrie agroalimentaire, aux transports et au tourisme, et implique des incitations aux investissements directs étrangers effectués par leurs entités publiques. Cuba soutient aussi les propositions vénézuéliennes de compagnie pétrolière continentalisée (Pétroamérica) et de Banque du Sud. Au-delà de la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays, l’ALBA –qui s’est récemment étendue à la Bolivie et au Nicaragua– est porteuse de profondes transformations à l’échelle du continent, en tant qu' elle jette les bases d’une nouvelle intégration fondée sur la solidarité et l’amélioration des conditions de vie des plus démunis, pour débarrasser la région des maux du capitalisme (pauvreté, malnutrition, analphabétisme, chômage…).

La Révolution a par ailleurs su ouvrir d’importantes marges de manœuvre, en tirant habilement profit des contradictions entre pays capitalistes, en renouant avec ses anciens partenaires de l’Est (Russie), mais surtout en renforçant et diversifiant ses relations avec les autres pays du Sud, socialistes (Chine, Viêt-nam) ou non (Brésil, Afrique du Sud, Inde…). Les accords signés avec la Chine comprennent plusieurs volets :

- la livraison par Cuba de 20 000 tonnes de nickel sur cinq ans (2005-09) et la création de sociétés mixtes pour l’exploitation du nickel ;

- la coopération en matière de biotechnologies, avec plusieurs projets de R&D et des transferts de technologies (concernant dans le sens Cuba–Chine, la vaccination infantile, le traitement du SIDA, les contrôles épidémiologiques…) ;

- des échanges en matière d’enseignement ;

- la coopération dans les secteurs du pétrole, des télécommunications, des transports, de la construction…

- l’étalement des remboursements des crédits consentis par la Chine entre 1990 et 1994, et l’octroi de nouveaux crédits ;

- la surveillance météorologique et anti-cyclonique de l’île ;

- l’importation de téléviseurs (pour l’extension des chaînes éducatives). La nature des échanges commerciaux entre les deux pays change, et concerne désormais l’exportation par Cuba de produits à forte valeur ajoutée : biotechnologies, appareils de diagnostic médical, logiciels informatiques spécialisés…

Depuis dix ans, Cuba enregistre l’un des plus forts taux de croissance économique de toute l’Amérique latine (près de 5% en moyenne annuelle). À la mi-2005, le niveau de PIB de 1989 était enfin dépassé. Des réserves de pétrole non négligeables y ont été découvertes et sont exploitées, desserrant la contrainte extérieure. Il faudra encore moderniser les objectifs, instruments et institutions de la planification en monnaie nationale pour espérer consolider le redressement des conditions socio-économiques du pays –ce sera là l’un des plus grands défis théoriques et pratiques du XXIe siècle à relever pour la société cubaine, qui continue de faire du socialisme sa référence fondamentale. Il faudra peut-être aussi redéfinir suffisamment tôt la stratégie de développement pour que la Révolution continue de maîtriser, comme elle l’a fait jusqu' à présent, les inconvénients associés aux moteurs de l’économie (tourisme et investissements étrangers), et d’évoluer vers une base productive et exportatrice moderne, efficace et intensive en connaissances. Sur ces bases, rester fidèle au socialisme, réaffirmer les principes de justice et d’égalité, ne pas concevoir de croissance économique sans développement social ni souveraineté nationale, et déployer au maximum les possibilités de participation du peuple aux décisions économiques, sociales et politiques seront quelques-unes des conditions des succès à venir de la Révolution cubaine.

Sans le socialisme, la révolution cubaine serait tombée face à l’impérialisme.

Sans Cuba, l’espoir de construire le socialisme se serait effondré pour nous tous.

Solidarité avec Cuba socialiste, son peuple et son gouvernement révolutionnaires !

extrait de l'ouvrage Petite Contribution au LIVRE NOIR DE L’ANTICOMMUNISME ET DE LA CONTRE-REVOLUTION

Pour contacter l’auteur : herrera1@univ-paris1.fr Pour plus de détails, sur ces question lire : Herrera (dir.) (2003, 2004, 2005, 2006).

Bibliographie

Álvarez, E. (2004), « Caractérísticas

de la evolución de la economía cubana a partir de 1990 »,

Cuba socialiste aujourd’hui, Congrès Marx international IV, septembre,

Paris.

Banque mondiale (1996), Russia Federation, World Bank, Washington D.C.

FMI (1995), Russian Federation, IMF Economic Reviews, Washington D.C.

Herrera, R. (dir.) (2003), Cuba révolutionnaire – Histoire et culture,

L’Harmattan, Paris.

Herrera, R. (2004), « Why Lift the Embargo? », Monthly

Review, vol. 55, n°. 8, New York.

Herrera, R. (2005), « Where is the Cuban Economy Heading? »,

International Journal of Political Economy, vol. 34, n°. 4, New

York.

Herrera, R. (dir.) (2006), Cuba révolutionnaire – Économie

et planification, L’Harmattan, Paris.

Maddison, A. (1995), L’Économie mondiale (1820-1992), OCDE, Paris.

Oficina nacional de Estadísticas (années variées), Anuario

estadístico de Cuba, ONE, La Havane.

OCDE (1995), Russian Federation, OECD Economic Surveys, Paris.

Piñeda Bañuelos, G. (2001), Las Reformas económicas en

Cuba, Universidad autónoma de Baja California Sur, México.

PNUD (1995), Human Development Report, PNUD, New York.